01相続豆知識【1】 遺産分割協議書について

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、法定相続人全員で亡くなった人の財産の分割方法や割合について話し合いをすることです。

また、法定相続人全員で話し合った結果を書面に残したものが、遺産分割協議書となります。

※相続人は、被相続人が遺言で遺産分割を禁じている場合を除き、相続人全員の協議により遺産の分割をすることができます(民法907条)。

このような遺産分割協議の成立により、各相続人は、遺産分割協議で定められた内容どおりに遺産を相続開始の時にさかのぼって取得(承継)することになります(民法909条)。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、全員が署名押印することで遺産分割協議書が完成します。

誰がどの遺産を相続したかを文書で残すことができるので、その後のご遺族同士のトラブルを避ける事ができます。

遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を一通ずつ所持します。

※不動産登記申請や預貯金等の払戻し等の際、通常はこの遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書は協議に参加した相続人全員の合意書としても作成できますが、法律の専門家である公証人に作成を依頼することができ、その場合には公証人が相続人間で成立した合意を記載した遺産分割協議公正証書を作成することになります。また、遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になりますので、慎重に内容を検討して合意する必要があります。未成年者の方がいる場合は、裁判所に特別代理人の申立が必要になります。認知症等の方がいる場合は成年後見人の申立が必要になります。

遺産分割協議書の作成が必要になる場合とは?

- 遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合

- 遺言書に記載がない財産が発覚した場合

- 相続間にて、相続財産をどのように分けるか記録したい場合など

※遺言書の内容通りに遺産分割する場合や、法定相続分通りに遺産分割を行う場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。

遺産分割協議書作成時のポイント

- 誰についての相続かを明確にする

- 誰が相続人かを明確にする

- 遺産の内容を明確にする

- 遺産の分け方を明確にする

- 協議した日を明確にする

- 協議書を作成した日付・相続人全員の署名・実印の押印

遺産分割協議書を使って行う代表的な相続手続き

- 相続登記

- 不動産を相続した場合には、法務局で相続登記(名義変更の登記)を行います

- 金融機関での手続き

- 預貯金を相続した場合には、口座の名義変更や解約払い戻しを行います

- 証券会社での手続き

- 株式や投資信託などを相続した場合には、証券会社で手続きを行います

- 自動車の名義変更

- 自動車を相続した場合には、陸運支局などで自動車の名義変更を行います

- 相続税申告

- 相続税が発生する場合、税務署で相続税の申告を行う必要があります

遺産相続における時効と期限

遺産相続手続きではさまざまな時効が適用される可能性があります。

時効とは、一定期間における事実状態を尊重し、権利の喪失や取得を認める制度です。

時効と期限を混同しないよう注意しましょう。

- 消滅時効

- 期間内に手続きをしないと権利が消滅し、手続きができなくなる期間です。

- 取得時効

- 取得時効は一定期間権利者として振る舞うことにより、権利を取得する時効です。

- 期限

- 手続き限度の期間です。たとえば相続税の申告は相続開始を知ってから10カ月以内に行わねばなりません。これは権利の喪失や取得とは関係のない期限です。

遺産分割のやり直しは可能?

基本的に、既に成立した遺産分割も「やり直し」が可能です。相続人全員が納得すれば、以前の合意内容を破棄して新たな条件を決めてかまいません。

※遺産分割協議の際に重大な錯誤や詐欺、強迫などの問題があった場合、合意がなくても「取消」を主張してやり直しを求められます。また、法律的には相続ではなく贈与、譲渡となります。よって、贈与税や譲渡所得税がかかります。贈与税は相続税より税率が高い為、既に相続税を払っていた場合は、追加で税金を払わなければいけないというリスクがありますので慎重な判断が必要です。なお、過去に相続時精算課税制度を使用していた場合、相続税0円で相続できる可能性もあります。

「特別受益」と「寄与分」とは?

- 特別受益

- (特別受益者)がいる場合には、その金額を遺産に持ち戻すことによって、公平な遺産分割を実現する制度のことです。

- 寄与分

- 介護や事業の手伝いなど長年にわたり故人の財産維持に貢献していた相続人が他の相続人よりも多く財産を受け取ることによって、共同相続人間の公平を図る制度のことです。

※遺産分割協議書には明確な作成期限は設けられていませんでしたが、2023年施行の改正民法で、遺産分割協議において特別受益と寄与分の主張をする場合の期限が相続開始時から10年と定められることになりました。この期限を越えてしまうと、基本的に法定相続分で遺産分割をする事になります。「他の相続人は生前多く援助してもらっていた」「自分は介護していた分、多くの財産を相続したい(特別受益)(寄与分)」と考えている場合には、10年以内に遺産分割協議を完了させましょう。

遺産分割協議書の作成時にはたくさんの書類や調査が必要です。

漏れが生じると相続登記や預貯金の払い戻し、名義変更などの手続きができなくなってしまうリスクが発生します。

これから遺産分割協議を行うために相続登記を検討される方は、一度、行政書士法人畠山事務所へご相談ください。

02当事務所スタッフのおすすめ

MBTI性格診断テスト

皆さんご存知ですか?

アメリカで生まれた性格診断テストで、就職活動時の自己分析、将来のキャリア、自身に合った人間関係の築き方などを知るのに有効とされています。

日本では人の性格を判断する基準の一つとして血液型を聞くことがありますが、欧米ではこのMBTI性格診断が浸透しているようです。自身の長所や短所、組織内での立ち位置や役割などを把握することで、チーム内でのコミュニケーションがスムーズに行えるのもメリットの1つです。

無料サイトにアクセスし10分位で診断可能です

93の質問に答えることで、興味の方向性や、外界への接し方などから「16種類の性格」に分類されます。

大きく4つのタイプがあり、さらに各項目を2つに分類し、計8つのタイプから組み合わせることで、具体的な性格タイプ16種類を導き出しています。

-

エネルギーの方向

「外向型」「内向型」 -

物事の見方

「感覚型」「直感型」 -

判断の仕方

「思考型」「感情型」 -

外界への接し方

「判断型」「知覚型」

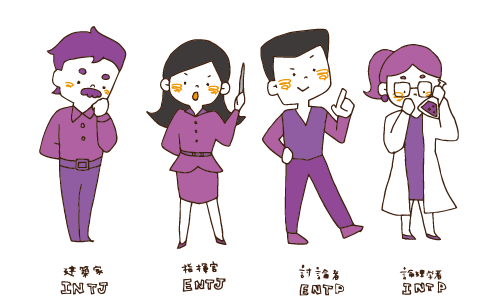

1.分析家

「建築家」「論理学者」「指揮官」「討論者」の4つが含まれます。

「建築家」「論理学者」「指揮官」「討論者」の4つが含まれます。

分析家はいずれも想像力が豊かで、知的好奇心が旺盛な特徴があります。

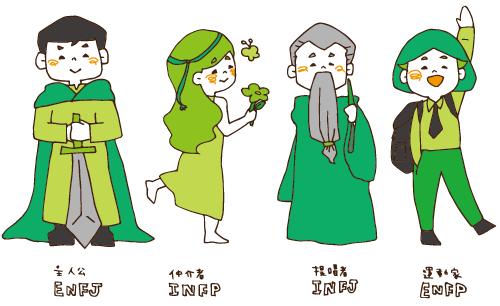

2.外交官

「提唱者」「仲介者」「主人公」「広報運動家」の4つが含まれます。

「提唱者」「仲介者」「主人公」「広報運動家」の4つが含まれます。

外交官の方は人と付き合うことが得意で、仲介役やリーダー役に進んで手を挙げる方が大半です。

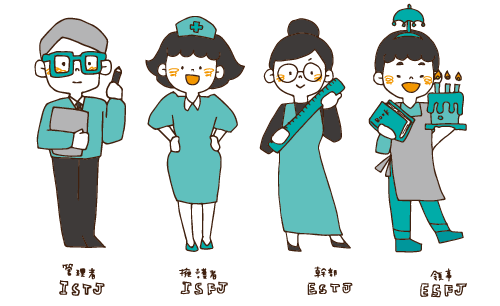

3.番人

「管理者」「擁護者」「幹部」「領事官」が含まれます。

「管理者」「擁護者」「幹部」「領事官」が含まれます。

空想よりも事実にもとづいた思考を好む方が多いのが特徴です。

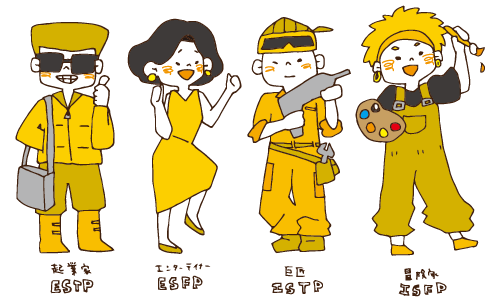

4.探検家

「巨匠」「冒険家」「企業家」「エンターテイナー」が含まれています。

「巨匠」「冒険家」「企業家」「エンターテイナー」が含まれています。

いずれのタイプもエネルギッシュで退屈することを極端に嫌います。

日本人のタイプ別の割合としては、16.44%で「仲介者」13.78%「広報運動家」7.91%「論理学者」と続くようで、日本人には対人関係は控えめ、知識や経験よりも想像力を大切にする方が多いようです。

私は、「擁護者」タイプでした。擁護者はルールを遵守する仕事に向いているようです。

MBTI性格診断は、自身を客観的に分析するのに効果的なツールです。

自己の性格上の長所と短所、思考の傾向やコミュニケーションスタイルを把握することで、より前向きな行動へとつなげることができます。

ただし、診断結果はあくまでも参考のひとつです。すべてを決定付けるわけではないということを理解したうえで、上手に活用してみてはいかがでしょうか。

千葉県庁前事務所 菱沼